一般内科とは

一口に内科と言いましても、消化器、脳神経、呼吸器、循環器など様々な専門分野に分かれていますが、どの部位で起きた症状であっても、内科全般を幅広く診療するのが一般内科です。

風邪をひいた、インフルエンザが疑われるなどの呼吸器感染症をはじめ、腹痛、嘔吐・吐き気、下痢等の消化器症状のほか、動悸・息切れ、呼吸困難、締め付けられるほどの胸痛があるなど、何らかの循環器疾患等が疑われるなど、はっきりわかる急な体調不良を訴えて来院される患者さまが受診されることが多いです。

上記以外にも治療に長い期間を要するとされる慢性疾患につきましても診療対象となりますので、お気軽に当診療科をご利用ください。

具体的には、日頃の生活習慣(偏食・過食、運動不足、)の積み重ねが原因となって発症する生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症 等)をはじめ、アレルギー疾患(気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、花粉症 等)、便秘、長期間に渡って続く腰痛、不眠症などの睡眠障害についてもお気軽にご相談ください。

なお生活習慣病の患者さまの治療につきましては、まず食事面や運動面などを見直していき、それでも改善が難しいとなれば、併行して薬物療法も行います。

これらによって目標とされる数値を目指し、さらにその数値でコントロールしていくことで、重篤な合併症(脳梗塞や脳出血等の脳血管障害、狭心症や心筋梗塞による虚血性心疾患 等)の発症リスクを低減させていきます。

また一般内科は、どの診療科で治療を受ければよいかわからないという患者さまを診察し、適切な治療が受けられるとされる診療科を案内する役割も担っています。

そのため原因が特定できない体調不良を訴えられている場合も遠慮なくご受診ください。

なお診察の結果、入院加療を要すると医師が判断した場合は、当院と連携している医療機関(総合病院 等)を紹介いたします。

一般内科でよくみられる症状

- 発熱がみられる

- 風邪の症状(咳、鼻水、喉の痛み 等)がある

- お腹に張りがある

- 腹痛、吐き気・嘔吐、下痢、便秘等の消化器症状がある

- 胸やけがする

- 胸に圧迫感、締め付けられるような痛みがある

- 立ちくらみがある

- 動悸(胸がドキドキ)がする

- 息切れがみられる

- 体がむくんでいる

- 尿のトラブル(頻尿、血尿、尿の出が悪い 等)

- 発疹がある

- 疲労感を何とかしたい

- など

一般内科で扱う代表的な疾患

- 急性疾患

- 風邪(鼻水・鼻づまり、咳、痰、喉の痛み 等)、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ感染症、咽頭炎、扁桃炎、気管支炎、肺炎、末梢性めまい症、不整脈、心筋梗塞、胃腸炎(腹痛、吐き気、嘔吐、下痢)、膀胱炎 など

- 慢性疾患

- 生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高尿酸血症(痛風)等)、貧血、頭痛(一次性)、便秘、骨粗しょう症、不眠症、アレルギー疾患(花粉症、気管支喘息、じんましん、アトピー性皮膚炎 等)、睡眠時無呼吸症候群 など

高血圧とは

血圧とは、心臓から各器官に向けて血液は送り出されていくのですが、その際に血管に加わる圧力のことを血圧といいます。

この血圧が慢性的に高い状態にあると判定されると高血圧と診断されます。

具体的な数値に関してですが、医療機関(診療室)での血圧測定で、収縮期血圧(最高血圧)が140mmHg以上、もしくは拡張期血圧(最低血圧)が90mmHg以上の場合としています。

高血圧を発症しても自覚症状は出にくいので多くの患者さまは放置の状態が続きます。

それでも無治療であれば、心臓は余分な負荷をかけて血液を送らねばならず、これによって血管壁は常に損傷を受け続けるので動脈硬化を促進させることになります。

それでも放置が続けば、血管はやがて柔軟性を欠いて肥厚化していき、血管内部は脆弱化していきます。

これによって血管の狭窄化や閉塞がみられるようになれば、心臓病(狭心症・心筋梗塞、心不全 等)、脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、腎臓病(腎硬化症、腎不全)といった合併症を引き起こすこともあります。

発症の原因ですが、高血圧患者さまの8~9割は原因が特定できない本態性高血圧で、残りは1~2割程度の方が、別の病気や薬剤等によって引き起こされる二次性高血圧の患者さまです。

治療としては薬物療法が中心となり、降圧目標は75歳未満で冠動脈疾患、慢性腎臓病(蛋白尿陽性)、糖尿病、抗血栓薬服用中の場合は、130/80mmHg未満が推奨されます。

一方、75歳以上で両側頚動脈狭窄や主幹動脈閉塞がある場合、慢性腎臓病(蛋白尿陰性)の場合は、140/90mmHg未満が妥当とされています。

脂質異常症とは

血液中に含まれる脂質の中でもLDL(悪玉)コレステロールや中性脂肪(トリグリセライド)の数値が高い、あるいはHDL(善玉)コレステロールの数値が必要以上に低いと判定されると脂質異常症と診断されます。

血液検査によって診断がつきますが、具体的な数値は以下の通りです。

- 高LDLコレステロール血症

- LDLコレステロールが140mg/dL以上

- 低HDLコレステロール血症

- HDLコレステロールが40mg/dL未満

- 高トリグリセライド血症

- 中性脂肪(トリグリセライド)が150mg/dL以上

放置が続けば、合併症に至ることも

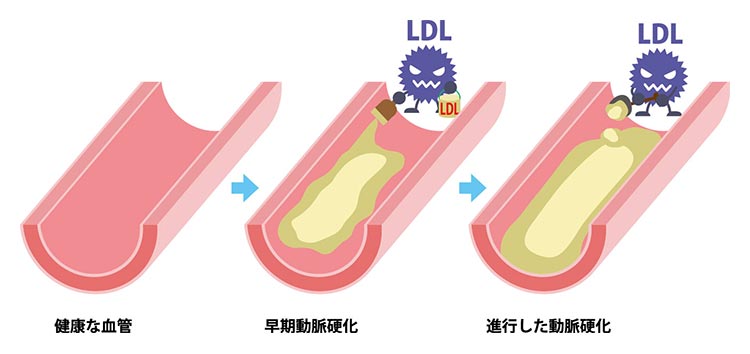

上記のどのタイプであったとしても、血管内でLDLコレステロールを蓄積させ、それが動脈硬化を促進させます。

さらに放置が続けば、血管内が狭窄して十分な血液が供給できなくなったり、血管閉塞が起きたりします。

これによって、虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)や脳血管障害(脳梗塞 等)、閉塞性動脈硬化症などの合併症を発症することもあるので要注意です。

なお発症の原因ですが、主に2つのタイプに分かれます。

ひとつは原発性脂質異常症と呼ばれるもので、遺伝的要因で引き起こされる家族性高コレステロール血症などもあれば、成人以降に発症する日頃の生活習慣(過食、運動不足、喫煙、多量の飲酒、ストレス 等)の積み重ねがきっかけとなって発症するタイプも含まれます。

もうひとつのタイプは、二次性脂質異常症です。

これは、糖尿病や内分泌疾患(甲状腺機能低下症、副腎皮質ホルモン分泌異常 等)などの病気、あるいは薬剤の影響(ステロイドの長期投与 等)などによって発症するものが挙げられます。

2017年度版の日本動脈硬化学会の動脈硬化性疾患予防ガイドラインでは、家族性高コレステロール血症(FH)や冠動脈疾患などハイリスク病態においては、それまでのLDL-C 100mg/dL未満よりさらに厳格なLDL-C 70mg/dL未満を目標としたより厳格な管理を考慮する旨が示されています。

LDL-C値低下を目的とした治療には、内服のスタチン系薬剤(HMG-CoA還元酵素阻害剤)が中心になっており、多くの症例では有意なLDL-Cの低下が認められています。

しかしスタチン系薬剤でも効果不十分の場合もあり、新薬としてLDL-C値を強力に下げる新たな治療薬「PCSK9阻害薬」(エボロクマブ、アリロクマブ)の皮下注製剤も使用されています。

糖尿病とは

脳や体のエネルギー源となるブドウ糖(血糖)は、血液中で細胞に取り込まれることで、その役割を果たすようになります。

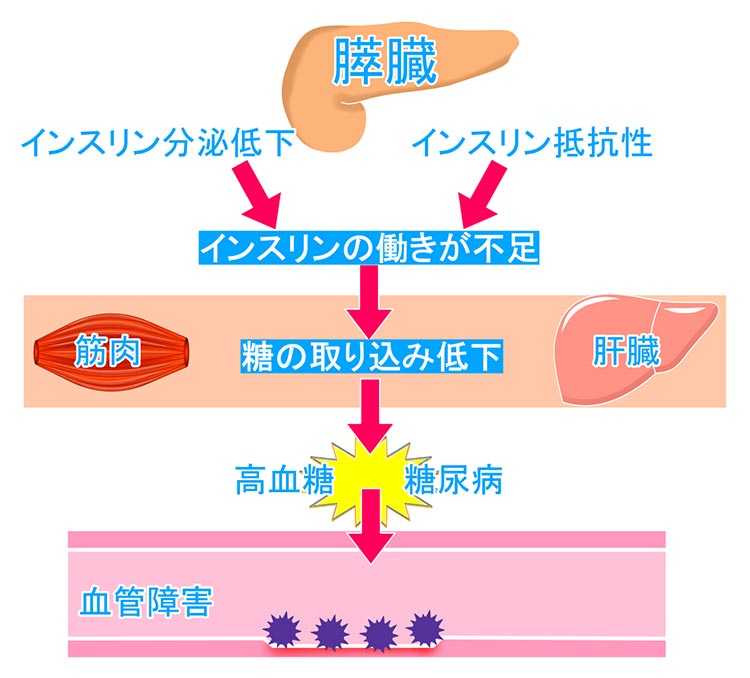

その際に欠かせないとされるのがインスリンで、これは膵臓から分泌されるホルモンの一種です。

このインスリンが何らかの原因によって作用不足を引き起こすと、エネルギー源として活用されなくなります。

すると血液中でブドウ糖は増えすぎてしまい、慢性的に血糖値(血液中のブドウ糖の濃度)は上昇したままとなります。

この状態が確認されると糖尿病と診断されます。

発症の有無は、主に血液検査によって判明しますが、血糖値とHbA1cの数値を測定するのですが、具体的な診断基準は以下の通りです。

- ①血糖値の数値:早朝空腹時血糖値が126mg/dL以上、もしくは75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)2時間値が200mg/dL以上、あるいは随時血糖値が200mg/dL以上

- ②HbA1cの数値:6.5%以上

※①と②の両方が該当する場合は糖尿病と診断されます。なお①と②のどちらかのみ当てはまる方は「糖尿病型」と診断され、再検査を行います。その結果でも①もしくは②のどちらかのみ当てはまるという場合は、糖尿病と診断されます。

糖尿病の種類

一口に糖尿病と言いましても種類はいくつかあります。

1型糖尿病は、インスリンを作成し、分泌する働きをする膵臓のβ細胞が自己免疫反応などによって破壊され、ほぼインスリンが分泌されなくなる状態のことをいいます。

子どもや若者世代に罹患する方が多く、何の前触れもなく発症することも少なくないです。

また2型糖尿病は、全糖尿病患者さまの9割以上を占めるとされ、遺伝的要因や日頃の不摂生な生活習慣(過食、運動不足、喫煙、多量の飲酒、ストレス 等)などが関係して起きるとされるタイプで、中高年世代の患者さまが多く見受けられます。

この場合、膵臓は疲弊した状態となり、インスリンの分泌が不足する、あるいは量が十分でも効きが悪かったりしています(インスリン抵抗性亢進)。

上記以外にも、妊娠中の女性が分泌するホルモンはインスリンの効きを悪くするので、それによって血糖値が上昇しやすくなる妊娠糖尿病というのがあります。

このほか、遺伝子異常や別の病気(膵疾患、内分泌疾患 等)や薬剤の影響(ステロイドの長期投与 等)によって引き起こされる糖尿病というのもあります。

主な症状

発症して間もなくは自覚症状が出にくいことがほとんどです。

ある程度まで病状が進むと、喉の異常な渇き、多飲・多尿、全身の倦怠感、体重減少などがみられるようになります。

それでも放置を続けると、高血糖状態の維持というのは血管を損傷させます。

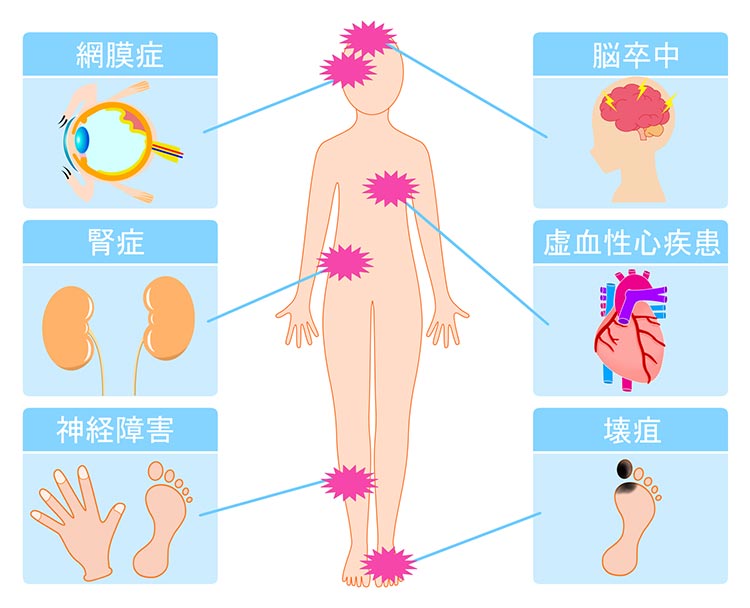

これによって血管障害を引き起こすようになるのですが、とくに細小血管が集中する、網膜、腎臓、末梢神経は合併症になりやすく、糖尿病三大合併症(網膜症、腎症、神経障害)と呼ばれています。

また太い血管(動脈)では動脈硬化を促進させるので、脳血管障害(脳梗塞、脳出血 等)や虚血性心疾患(狭心症、心筋梗塞)など重篤な合併症を発症するリスクが高まるので注意が必要です。

睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠中に一時的に呼吸が止まっている状態を睡眠時無呼吸症候群(SAS)といいます。

その定義としては、7時間の睡眠で10秒以上の呼吸停止、もしくは低呼吸(呼吸の気流が30%以上低下)の状態が30回以上(1時間あたりでは5回以上)ある場合としています。

発症の原因は大きく2つあります。

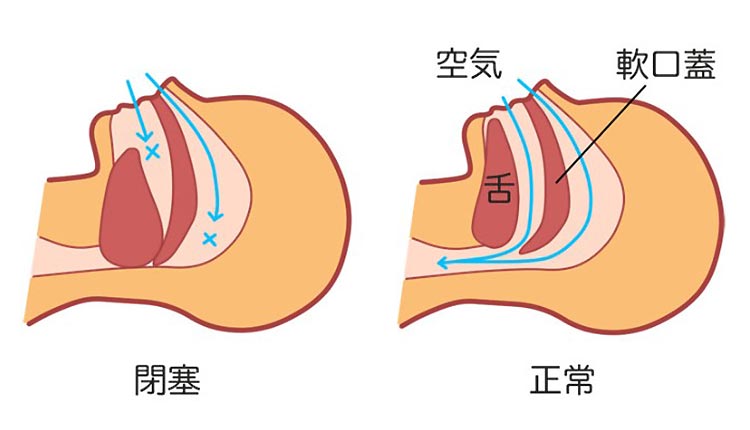

ひとつは、空気の通り道である気道が睡眠中に何らかの原因で閉塞してしまう閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)です。

全SAS患者さまの大半がOSAによるものとされ、閉塞の原因としては、肥満による首回りの脂肪によるものもあれば、舌の巨大化、扁桃や口蓋垂の肥大、顎が元々小さいなどが挙げられます。

もうひとつの原因は、中枢性睡眠時無呼吸(CSA)と呼ばれるもので、脳の呼吸中枢に異常が起きることで呼吸が停止してしまう状態です。

原因としては、心不全による心機能の低下がみられる患者さま、脳血管障害(脳梗塞 等)によって、脳の呼吸中枢そのものが損傷を受けているといったことが考えられます。

なおこの場合は、気道は閉塞されませんので、いびきが出ることはありません。

主な症状

SASの患者さまでよくみられる症状は次の通りです。

- 睡眠中に呼吸が止まっている

- いびきをかいている

- 寝ている最中に目が覚めてしまう(中途覚醒)

- 日中に強い眠気に襲われる

- 起床時に頭痛がする

- など

このような状態を放置すると、脳や心臓などの臓器や血管に負担をかけ続けることになるので、動脈硬化を悪化させます。

未治療の重症閉塞性無呼吸症候群では健常者に比べ、致死的な心筋梗塞及び脳卒中のリスクが約2.9倍、非致死的な心筋梗塞や血行再建術等のリスクが約3.2倍に上昇といわれております。

そのほか高血圧や糖尿病、不整脈のリスクが増大することが明らかになっています。

いびきの指摘を受けた、夜寝た気がしない、朝のどがカラカラになるという場合も一度ご受診ください。

治療に関してですが、CSAの患者さまについては、原因に対する治療が優先されます。

OSAの患者さまに関しては、症状が軽度な方については、オリジナルのマウスピースを作成し、それを就寝時に装着することで、閉塞状態を防ぐようにします。

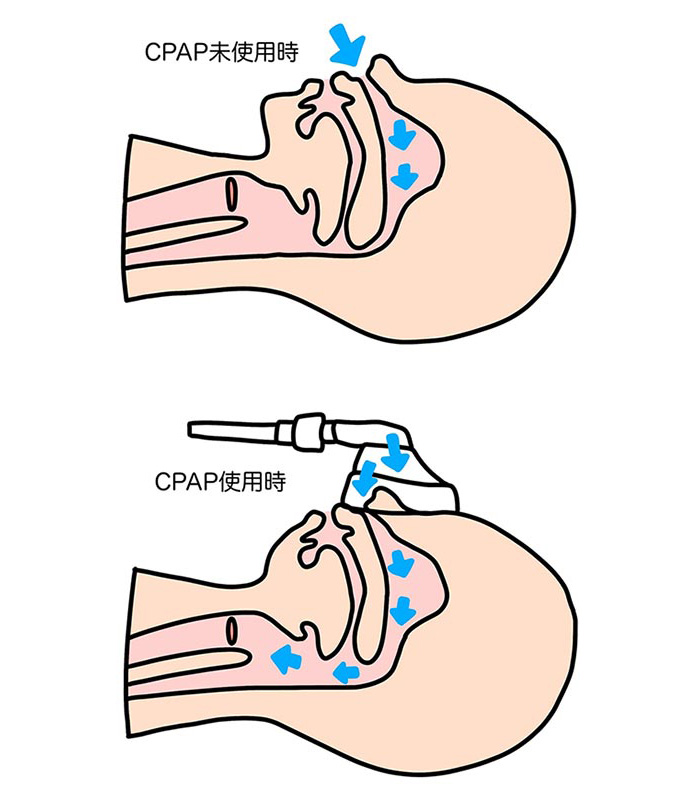

重症と診断された患者さまは、CPAP療法が行われます。

これは圧が加わる空気を送る装置を使い、鼻マスクをつけることで陽圧をかけた空気が気道に送られるというもので、同装置を使うことで閉塞状態ではなくなります。

これによって、いびきは出なくなり、中途覚醒も起きにくくなります。

なお肥満が原因であれば減量を行う、就寝前の飲酒が原因なら節酒するなどの生活習慣の改善も必要となります。

そのほか、扁桃肥大、軟口蓋や口蓋垂の一部を切除して気道を広げる必要があるという場合は、手術療法を行うこともあります。

肥満対策とは

肥満(脂肪が蓄積した状態でBMIが25以上)は病気というわけではありませんが、肥満に関連して何らかの合併症を発症している、もしくは合併症のリスクがあるという場合は肥満症と診断され、何らかの治療や予防対策が必要となります。

- BMIの算出方法

- 体重(kg)÷(身長:m)2

- 標準体重の算出方法

- 身長(m)×身長(m)×22

なお肥満と言いましても、食べ過ぎや運動不足などエネルギーの過剰摂取や消費不足による単純性肥満もあれば、何らかの病気の一症状として現れる肥満もあります(症候性肥満)。

症候性肥満の原因としては、クッシング症候群や甲状腺機低下症等の内分泌疾患や薬剤(向精神薬 等)の影響といったことがあります。

肥満になると、関節(膝 等)や腰に大きな負担をかけ痛みやすくなるほか、息切れなどもみられるようになります。

また合併症を引き起こしやすくなります。

例えば、糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症(痛風)をはじめ、脳梗塞、虚血性心疾患、非アルコール性脂肪性肝疾患、変形性関節症、閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)、女性であれば月経異常や不妊などが併発することもあります。

このようなリスクをできるだけ低減させるには、標準体重を目指して減量していくことになります。

当院では、肥満対策も行っています。

単純性肥満の患者さまであれば、食事面では栄養バランスを重視した食事メニューや適度な運動(有酸素運動が中心で1日30分以上のウォーキング 等)を行うことの大切さのアドバイスのほか、患者さまのライフスタイルに合わせた生活習慣の見直しなどの提案もしていきます。

また高度肥満症の方(BMI35以上)には、食欲を抑制する効果のある薬物療法(マジンドール)や糖尿病注射薬(マンジャロなど)が保険適用となるので、上記に併行して行うこともあります。

詳細については、お気軽にご相談ください。

なお症候性肥満の患者さまについては、原因疾患に対する治療が行われます。