神経内科とは

当診療科も脳や脊髄、神経(末梢神経)、筋肉などで起きたとされる症状や病気について、診察、検査、治療を行っていきます。

現在は、精神科や心療内科との区別をより明確化するために脳神経内科と標榜する医療機関も増えてきています。

神経内科では、主に手術を必要としない、内科的治療を中心に病気の進行を抑制させるほか、リハビリテーションを行い、運動機能の低下、あるいは日常生活で必要とされる動作が十分でないといった状況を改善させるなどしていきます。

身体をうまく動かせない、物忘れがひどくなった、歩行障害がみられる、ふらつく、頭痛、めまい、手足がしびれるなどの症状があるという場合は、速やかにご受診ください。

以下の症状に心当たりがあれば一度ご受診ください

- 頭痛がみられる

- めまいがする

- 手足にしびれがみられる

- 物忘れがひどくなってきた

- 身体が震え、手足が勝手に動いてしまう

- 話しにくい(呂律が回らない)

- 歩きにくい(歩行障害)

- 意識障害がみられる

- など

当診療科で対応する主な疾患

パーキンソン病、てんかん、脳梗塞(初期、再発予防や手術後の対応)、認知症、多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症(ALS) など

パーキンソン病とは

中高年以降の世代に発症しやすいとされる神経変性疾患がパーキンソン病です。

同疾患は、脳内で分泌される神経伝達物質の一種であるドパミン(運動調節やホルモン調節、快感や意欲にも関係)が不足することで発症するようになります。

分泌不足の原因ですが、ドパミンは中脳の中の黒質という部分で作られますが、この黒質の変性・脱落によって引き起こされます。

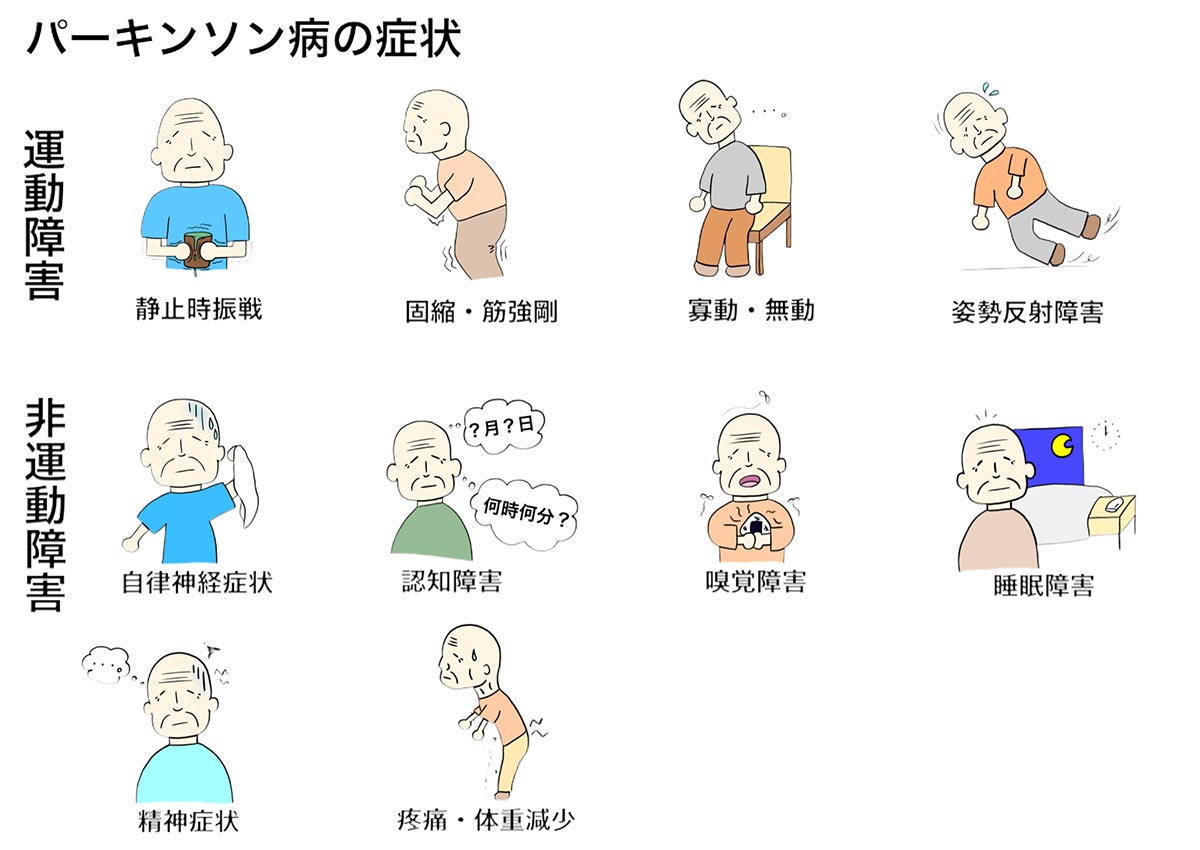

病状については時間をかけて進行するようになりますが、まずは身体に震えが見受けられるようになります(安静時に手足が震える 等)。

その後、身体の動きにスムーズさを欠き、動作は非常にゆっくりで、手足はカクカクと動くようになるほか、字を書いているとだんだん小さくなっていきます。

さらに表情が乏しくなるほか、歩行姿勢が前傾となるので転倒しやすくなります。

動き以外にも、うつや不安症状、幻視、認知症とよく似た症状、自律神経障害(便秘、起立性低血圧、排尿障害、多汗 等)なども起きることがあります。

診断をつけるにあたって、問診と神経学的診察を行うほか、頭部MRI、血液検査、DATシンチグラフィ、SPECT検査などを行うなどして、総合的に判断していきます。

治療について

完治させる治療法は現時点では存在せず、症状を抑える治療を行うことになります。

この場合、薬物療法が行われるようになりますが、よく用いられるのはレボドパやドパミンアゴニストです。

レボドパは、体内でドパミンに変換されるようになりますが、十分な量を脳内で放出できるようカルビドバ等も併用することになります。

一方のドパミンアゴニストは、脳内にあるドパミン受容体と結合することで、ドパミンに似た作用がみられることで、パーキンソン病の症状が改善されるようになるというものです。

年齢や症状によって以上の2つを使い分けもしくは併用いたします。

また手術を行うこともあります。これは、レボドパによる薬物療法で症状の改善がみられ、同療法を十分に行い、認知障害などがなく、ホーン&ヤール分類でⅢ以上の方に適用されます。

手術療法としては、脳深部刺激療法(DBS)が大半で、ペースメーカーように脳に電気刺激発生装置等を埋め込みます。

同装置からの電気刺激によってパーキンソン病の症状を抑えていくといものです。

認知症(アルツハイマー型 など)とは

記憶力に何らかの障害がみられるほか、同障害以外の認知機能(言語力、遂行能力、判断力、注意力)にも障害があり、日常生活に支障をきたしている状態を認知症といいます。

認知症の種類について

認知症を発症する原因はひとつではありません。

その原因は大きく2つあるのですが、ひとつは脳を構成する組織(脳実質)が変性することで発症する変性性認知症です。

この変性性認知症には、日本人の全認知症患者さまの約6割を占めるとされるアルツハイマー型認知症のほか、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症が含まれます。

もうひとつのタイプは、全認知症患者さまの2割程度いるとされる血管性認知症です。

これは主に脳血管障害(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血)の発症をきっかけとした認知症になります。

ちなみに認知症を発症させる原因疾患は70種類以上あるといわれますが、上記で挙げた4種類の認知症は、四大認知症とも呼ばれ、これらの患者さまを合わせると9割程度を占めるとしています。

それぞれの特長は以下の通りです。

アルツハイマー型認知症とは

全認知症患者さまの6割程度の方が発症し、女性患者さまが多く(男女比は薬1:2)、65歳未満で発症する認知症(若年性認知症)の中でも約半数を占めるのがアルツハイマー型認知症です。

これはアミロイドβタンパクと呼ばれる異常なたんぱく質が、脳内の海馬に蓄積し、それによって神経細胞が死滅するなどして減少し、脳の萎縮が進むと、記憶障害(物忘れ)をはじめとする中核症状(見当識障害、実行機能障害、言語障害 等)や周辺症状(妄想(もの盗られ妄想)、徘徊、幻覚、暴言・暴力、性格の変化 等)もみられるようになります。

病状は、ゆっくりした時間の流れで進行し、日時や場所だけでなく、身近な人もわからなくなっていき、さらに日常生活において介助が欠かせなくなり、次第に寝たきり状態となっていきます。

診断をつけるにあたっては、問診や記憶力テストを行います。

さらに頭部CTや頭部MRIで脳の萎縮や変化の程度を調べるほか、SPECTにて脳の血流状態を確認していきます。

治療について

現時点では治癒させる方法は確立していません。

したがって現時点では病状の進行を遅らせる治療が中心で、認知機能低下を改善させるための薬物療法として、コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル 等)、NMDA受容体拮抗薬(メマンチン)が用いられます。

また精神的な症状がみられる場合は、非定型抗精神病薬や漢方薬を使用することもあります。

また薬物療法以外にも、運動療法、レクリエーション、回想法など非薬物療法を取り入れることも大切です。

また、新しいタイプの治療薬として2023年12月からアルツハイマー病初期の患者さまのみに「レケンビ点滴静注」、2024年11月から「ケサンラ点滴静注液」が使用開始となりました。

アルツハイマー病の原因物質の一つである「アミロイドβ蛋白(Aβ)」に特異的に結合し、その有害な作用を減らしたり、Aβの除去を促すことで、アルツハイマー病の進行を遅らせたりできると期待されています。

ただし、脳出血や脳浮腫などの副作用が高頻度におきたりするため、特定の施設のみでの使用となっております。

レビー小体型認知症とは

脳内(主に大脳皮質)にレビー小体と呼ばれるタンパク質の塊が発生し、これによって脳の神経細胞が破壊、減少に見舞われ、認知症の症状がみられている状態をレビー小体型認知症といい、全認知症患者さまの2割程度を占めるとされています。

この場合、認知症の症状だけでなく、パーキンソン病と同様な症状(パーキンソン症候群)も現れるようになります。

よくみられる症状は、その日あるいは週単位で変動する認知機能障害(頭がくっきりしていることもあれば、ぼんやりするなどして集中力や注意力を欠いているときもある)が繰りかえされ、人によっては急激に進行することがあります。

さらに幻視(実際には見えないものが見えるという)、妄想、睡眠時の異常行動(大声の寝言、寝ながら歩き回る 等)、自律神経症状(立ちくらみ、失神 等)もみられます。

またパーキンソン症候群の症状としては、手足の震え、ひとつひとつの動作が遅くなる、筋肉が硬い、無表情、体幹のバランスを保ちにくいといったことなどがあります。

診断をつけるにあたって、頭部CTや頭部MRIによる検査をすることもありますが、SPECTで脳内の血流や代謝の状態を調べる検査が有用です。

治療について

この場合も対症療法が中心となります。

認知機能障害の低下を改善させるには、コリンエステラーゼ阻害薬(ドネペジル 等)を使用します。

幻視など周辺症状については、非定型抗精神病薬や漢方薬などの薬物療法、非薬物療法(運動療法、回想法、認知機能訓練 等)などを行います。

またパーキンソン症候群については、パーキンソン病同様にレポドバを使用し、睡眠時の異常行動については、抗てんかん薬(クロナゼバム)が使われることがあります。

前頭側頭型認知症とは

脳の前頭葉や側頭葉の部分が委縮することで発症する認知症で、主に40~60代の世代で見受けられるようになります。

委縮の原因については、脳内にあるタンパク質の蓄積によるものと考えられていますが、なぜ委縮に至るのかまでは判明していません。

いずれにしても前頭葉などの萎縮によって、自制力の低下(人の話を聞かずに話す、短絡的になる 等)、感情鈍麻、行動異常(窃盗、浪費、過食、徘徊 等)、人格変化などがみられ、自身が病気であるという認識は欠如しています。

症状が進むと常同行動(無意味と思われる行動を繰り返している)や、何を聞かれても内容とは関係ない決まり文句を繰り返すといったこともみられます。

なお病状の進行は比較的ゆっくりですが、最終的には言葉を発しない、身体を動かさないといった状態になり、寝たきりとなります。

診断をつけるにあたり、頭部CTや頭部MRIによって、前頭葉や側頭葉の萎縮の程度を確認できるほか、前頭側頭型認知症であれば、SPECTやPETによる検査によって、前頭葉などでの血流低下が確認されるようになります。

治療について

現時点では完治させることは困難なので、対症療法が中心となります。

例えば、異常行動が強く出ている場合は、抗うつ薬の一種であるSSRIを用いることで行動が抑制されることもあります。

血管性認知症とは

主に脳血管障害(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血)の発症をきっかけに引き起こされた認知症を血管性認知症といいます。

このタイプは、全認知症患者さまの2割程度を占めるとされています。

なお脳血管障害の原因は、動脈硬化の促進によって、血管狭窄や閉塞、血管が破れるなどして発症するわけですが、促進の要因としては、生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症 等)の罹患、喫煙、心房細動等の既往歴があるといったことが挙げられます。

この血管性認知症に関しては、脳血管障害によって障害を受けたとされる血管部分に対応して機能低下が起きるので、記銘力の低下はみられても、判断力は正常であるなどまだら認知症の状態になるのも特長のひとつです。

よくみられる症状としては、認知症特有の認知機能障害がみられる(物忘れは、アルツハイマーと比較すると軽度なこともある)ほか、歩きにくい等の歩行障害や運動麻痺、抑うつや情動失禁などの精神症状が早期から出やすいということもあります。

診断をつけるにあたっては、頭部CTや頭部MRIにて、脳血管の詰まり具合や出血箇所などの確認ができ、さらに認知症との因果関係もみられるとなれば、脳血管認知症が疑われます。

治療について

脳血管障害を悪化させないための再発予防に対する治療が中心となります。

具体的には、喫煙をされる方は禁煙を実践します。

また生活習慣病(高血圧、脂質異常症、糖尿病 等)に罹患されている方は、それに対する治療を行っていきます。

このほか、脳梗塞の予防対策として、抗血小板療法や抗凝固療法を行うこともあります。

てんかんとは

脳の神経細胞に一時的な異常な電気的興奮が起きてしまうことで、けいれんや意識障害がみられる発作(てんかん発作)が起きることをてんかんといいます。

なお一時的なけいれん発作というのは、電解質異常や脳炎で起きることもありますが、これらが原因ではないとされる、けいれん発作が2回以上みられたとなれば、てんかんが疑われます。

発症しやすい世代としては、乳幼児や若者世代によくみられますが、脳血管障害や脳腫瘍、過去に受けた外傷などによって、成人以降の世代でも見受けられることはあります。

特に近年、高齢で発症するてんかんが注目されており、その特長は四肢のけいれん発作が伴わず、意識障害やもうろう状態が続くことがおおいため、認知症と誤診されるケースもあります。

特発性と症候性

なおてんかんは、原因が特定できない特発性(遺伝的要因が関係しているのではないかと考えられている)と脳に何らかの疾患があって発症する症候性(脳血管障害、アルツハイマー型認知症、脳腫瘍、先天的な脳の異常)に分類されます。

部分発作と全身発作

主な症状ですが、てんかんは脳のどの部分で異常とされる電気的活動が起こるかによって変わってきますが、大きくは部分発作と全般発作に分けられます。

【部分発作】とは

部分発作は、脳の一部で過剰興奮が限定して起きている状態です。

この場合、さらに単純部分発作と複雑部分発作に分けられます。

前者(単純部分発作)は、意識がある状態で、身体の一部(顔、手足 等)にけいれんやピクピクした動きなどがみられるようになります。

一方の後者(複雑部分発作)は、意識はぼんやりしている(朦朧)状態にあり、呼びかけに反応することはなく、口をもぐもぐしている、手を無意識に動かす、ある一点を見つめたままになっている(一点凝視)などの症状がみられます。

このような状態は他人から見ると意識があるように見えますが、発作中の方にはその時の記憶は欠如していることがほとんどです。

【全般発作】とは

全般発作は、脳全体に過剰な電気的興奮が広がってしまっている状態です。

種類としては、欠伸発作(数秒~十秒ほど意識が飛んだ状態となり、その間は無反応でボーっとした状態になります。周囲からは気づかれにくく、小児期にみられやすい)をはじめ、意識を突然失った後、全身に硬直がみられ、激しいけいれんにも見舞われる強直間代発作(発症時に倒れることもありますが、数分後には治まる。世代に関係なくみられる)もあります。

さらにミオクロニー発作(何の前触れもなく、瞬間的に筋収縮が起きる発作(ピクッと素早く動く)で、光刺激に誘発されやすく、朝の起床後に起きやすい)、脱力発作(いきなり瞬間的な脱力に襲われるので、倒れることがある)などがあります。

検査について

てんかんが疑われる場合は、脳波検査をはじめ、てんかんの発症の原因となる病気の有無を調べる血液検査や尿検査、脳内の血流状態や脳疾患発症の有無を調べるための画像検査(頭部CT、頭部MRI 等)を行うなどして、総合的に判断していきます。

治療について

治療の目的は、発作をできるだけ抑制することで、日常生活を安全に過ごせるようにすることです。

そのためには、抗てんかん薬による薬物療法となります。

部分発作の患者さまには、カルバマゼピン、ラモトリギン、レベチラセタムを使用し、効果が乏しければ、第二選択薬や多剤併用が行われます。

全般発作の患者さまには、バルプロ酸ナトリウムなどの投与となります。

薬物療法では、てんかんのコントロールが難しい(難治てんかん)のであれば、外科的治療(焦点切除術 等)や迷走神経刺激療法が検討されます。