脳神経外科とは

脳をはじめ脊髄や神経といった部位において何らかの病気がある際、外科的治療が必要という場合に対応する診療科になります。

なお脳神経外科は手術だけを目的としたものでなく、上記の部位で何らかの疾患が疑われる場合に診断をつけるために行う検査(CT、MRI 等)も行います。

当診療科を受診される患者さまは、頭痛・めまい・手足のしびれ・麻痺・けいれん・意識障害・視覚障害・言語障害を感じられた方や頭部にケガを負った方などです。

上記の症状などで日常生活に支障をきたしている、ずっと長引いている、急激に症状が悪化したという場合は、速やかにご受診ください。

以下の症状があればご受診ください

- 頭痛がする

- めまいやふらつきがある

- しびれがある

- 手足が動かしにくい

- しゃべりにくい(呂律が回らない)

- 頭にケガをした

- けいれん発作がみられた

- など

当診療科で対応する主な疾患

脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、頭部外傷、脳腫瘍、水頭症、脊椎・脊髄疾患 など

頭部外傷とは

頭部に強い外力が加わることで発生したケガを総称して頭部外傷といいます。

頭部外傷に至るケースにつきましては、原因はいくつかありますが、最も多いのは転倒や転落によるものです。

この場合、外傷の程度によって診断名が異なります。

損傷の程度が頭皮や皮下組織のみに及ぶ場合、たんこぶ(皮下血腫)、擦過傷(擦り傷)、裂傷などと診断されます。

皮膚が深く裂けていたり、出血が持続する場合に縫合処置が行われます。

また皮膚や筋肉の下にある頭蓋骨に損傷がみられている状態が頭蓋骨骨折です。

ひび割れ線がある場合も含まれ、複雑に割れることもあれば、骨がめり込んでしまう陥没骨折という状態になることもあります。

複雑骨折(開放骨折)や陥没骨折、骨折時の出血が多量という場合は、緊急的な手術が必要です。

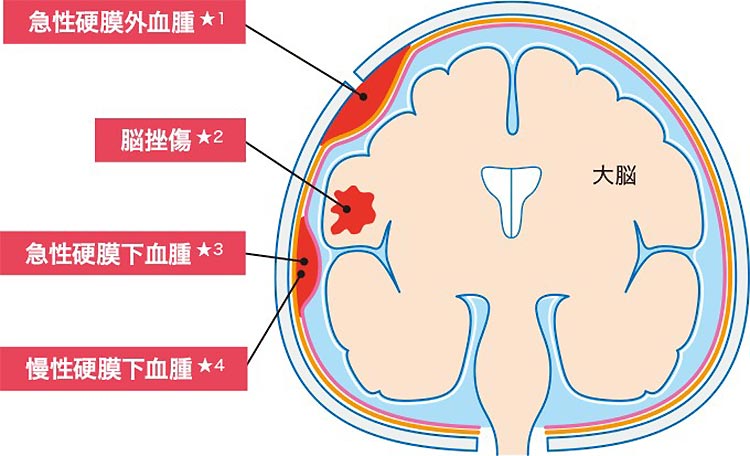

なお頭蓋骨の内側にある脳を包む膜(硬膜、くも膜、軟膜)にあたる部分の血管が損傷し出血がたまると、部位によって硬膜外血腫、硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血と診断されます。

さらに脳自体に損傷がある場合を脳挫傷とよばれます。

正常脳組織への圧迫具合や、意識障害の程度により、血種の除去が必要といった場合は手術が選択されます。

二次性損傷の予防対策も大事

また頭部外傷は、直接的な外力(衝撃)を頭部に受け、それによって引き起こされる損傷を一次性損傷といいます。

この一次性損傷によって発生した出血や浮腫によって脳が圧迫を受け、さらなる損傷を受けている状態を二次性損傷といいます。

この状態を放置し続ければ、頭蓋内圧亢進や脳ヘルニアに至ることもあるので、頭部外傷の治療では二次性の予防も兼ねた対策も必要となります。

脳卒中とは

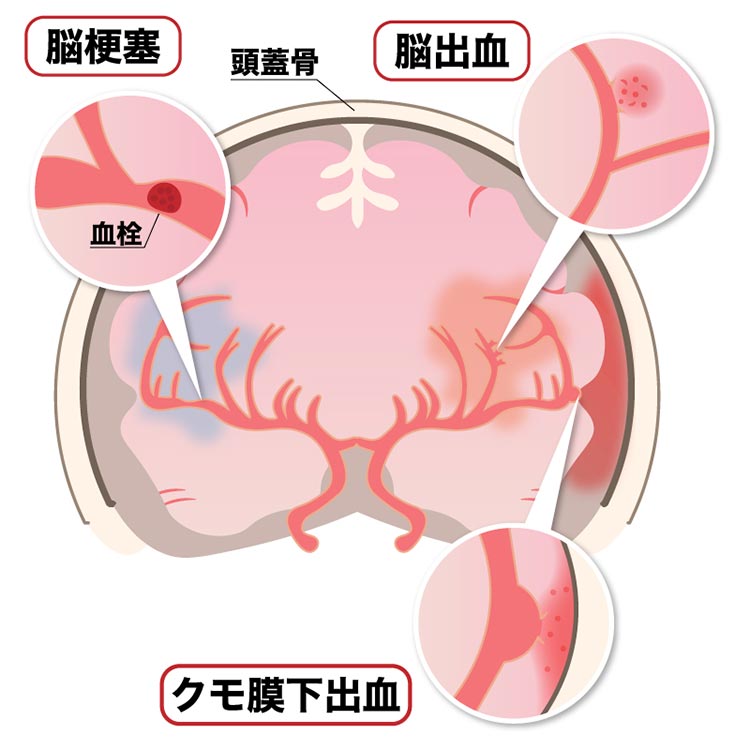

脳内の血管が詰まる、あるいは破れるなどして、それによって神経症状もいきなり現れるようになった状態を総称して脳卒中といいます。 この脳卒中に関しては、脳血管障害と呼ばれることもあります。 なお脳卒中は、脳血管が狭窄、あるいは詰まることで引き起こされる虚血性疾患(脳梗塞)と脳血管が破れるなどして脳内に出血がみられる出血性疾患(脳内出血、くも膜下出血)に分類されます。

脳梗塞とは

脳血管の一部に狭窄や閉塞がみられ、それによって脳内で十分な血液が行き渡らなくなり、脳細胞が損傷を受けることで様々な症状がみられている状態を脳梗塞といいます。

なお一度ダメージを受けた脳細胞は回復することはなく、中高年世代で発症することが多いです。

血管が詰まる原因のひとつに動脈硬化の促進があります。

動脈硬化促進の要因としては、生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質異常症、睡眠時無呼吸症候群 等)に罹患している患者さま、喫煙者、多量の飲酒をされる方などが挙げられます。

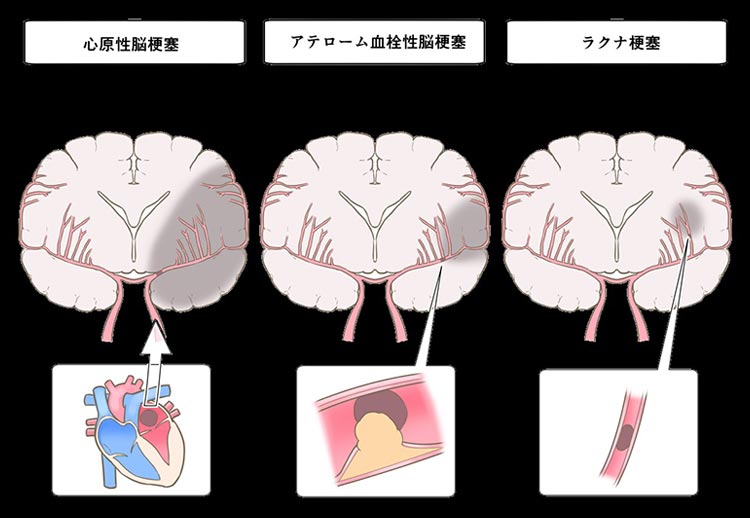

比較的太い血管の壁の肥厚化や血管内部の脆弱が進み、血管狭窄や閉塞がみられることがあり、これらをアテローム血栓性脳梗塞といいます。

また、心臓付近で作られた血栓(原因は心房細動、心筋梗塞 等による心疾患)が脳血管まで流され、それによって血管が詰まることで引き起こされる心原性脳塞栓症もあれば、脳の細小血管(穿通枝:1.5mm以下)のみで起きる脳梗塞としてラクナ梗塞というのもあります。

ラクナ梗塞の原因は高血圧などで、これによる動脈硬化の促進で穿通枝が障害されていきます。

主な症状ですが、損傷を受けた脳細胞の部位によって、多少異なることはあります。

その中でもよくみられるのは、左右どちらか一方の手足が動かしにくい、しびれるといったことがあります。

そのほかには、話しにくい(舌が回らない、言葉が出にくい)、ふらつく(身体のバランスがとりにくい)、意識障害などがみられるようになります。

診断をつけるための検査としては、CTやMRIで脳梗塞の有無を確認し、必要であれば心電図や心臓超音波検査(心エコー)、血液検査を行うこともあります。

治療について

発症して間もない状態(発症後、4~6時間以内)であれば、薬物療法として血栓を溶かす効果のあるrt-PAを用いた血栓溶解療法を行ったり、カテーテルを挿入し血栓を砕く血栓吸引療法を選択することもあります。

また脳細胞が生きている部分を使って、失った機能を補えるようにするための脳リハビリテーションを行うことも大切です。

上記以外にも再発予防に向けた治療も欠かせません。

薬物療法を用いる場合は、血液を固まりにくくさせる、抗血小板薬や抗凝固薬を使用するなどしていきます。

脳梗塞を起こしそうな状態のときに前もって外科的治療を行う場合もあります。

頸動脈狭窄の部位にステントを留置するカテーテル治療や頭蓋内血管吻合術が該当します。

脳出血とは

脳内出血とも呼ばれるもので、脳実質のなかの微小血管が破れることで脳内に出血がみられている状態を脳出血といいます。

この場合、出血による血の塊(血種)ができたり、次第にむくみ(脳浮腫)がみられたりするなどして脳が圧迫を受けることがあります。

それによって脳機能は障害され、様々な症状がみられるようになりますが、その出方というのは発症部位や出血量によって異なります。

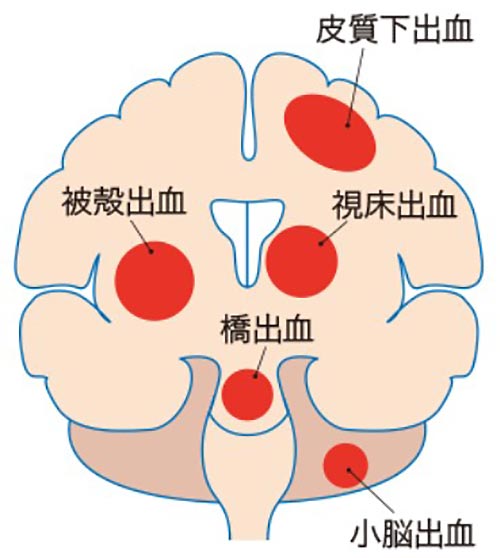

発症の原因の大半は高血圧ですが、脳動静脈奇形や脳アミドロイドアンギオパチーなどによる血管病変の可能性もあります。

出血部位に関しては、患者さまによって各々異なりますが、被殻(一番多い)、視床、皮質下、脳幹、小脳などの部位でみられるようになります。

主な症状ですが、頭痛、嘔吐・吐き気、どちらか片側手足の麻痺やしびれ、意識のもうろうや意識障害、しゃべりにくい、歩きづらいといったことがあります。

いずれにしても病状の進行は早いので、速やかに治療を受けることが大切です。

検査について

診断をつけるにあたっては、CTやMRIによる画像検査によって、出血部位や出血量を確認していきます。

治療について

出血量が多く、意識レベルが低下している場合は、外科的治療(手術療法)が選択されます。

また意識がはっきりしており、切迫する脳ヘルニアのリスクがなければ、内科的治療となります。

この場合は、抗脳浮腫薬(マンニトール、グリセオール 等)や降圧薬(カルシウム拮抗薬、硝酸薬 等)などの薬物療法が行われます。

なお手足が動かしにくい、話しにくいなどの症状があれば、できるだけ早いうちにリハビリテーションを始めるようにしてください。

このほか再発予防のために血圧をコントロールする必要があるのですが、そのためには、生活習慣を見直す(減塩、適度な運動、禁煙 等)ほか、薬物療法、定期的な通院も大切です。

くも膜下出血とは

頭蓋骨と脳の間には三層の髄膜があります。

この髄膜は上(頭蓋骨の下)から硬膜、くも膜、軟膜の順で重なっているのですが、そのくも膜と軟膜の隙間にあるくも膜下腔で出血がみられている状態がくも膜下出血です。

この場合、何かしらの原因疾患があって発症するようになるのですが、その大半(全体の8割程度)は脳動脈瘤の破裂によって引き起こされ、これは中高年世代(40~60代)の女性によくみられます。

そのほかの原因としては、脳動静脈奇形(20~40代にみられ、全体の1割程度)、もやもや病、脳腫瘍、血液疾患(白血病 等)、外傷などが挙げられます。

よくみられる症状は、バットで頭を殴られたかのような激しい頭痛のほか、嘔吐・吐き気、意識障害、けいれん、項部硬直などです。

症状などから、くも膜下出血が疑われる場合は、CTで出血の有無を確認し、出血の確認が不明であれば、MRI FLAIR像、髄液検査などを行い、診断を確定させていきます。

治療について

くも膜下出血の原因の多くは、脳動脈瘤の破裂によるものです。

また脳動脈瘤破裂が原因であれば、再び破れる可能性が高いので、再破裂予防のための治療(手術療法)が必要となります。

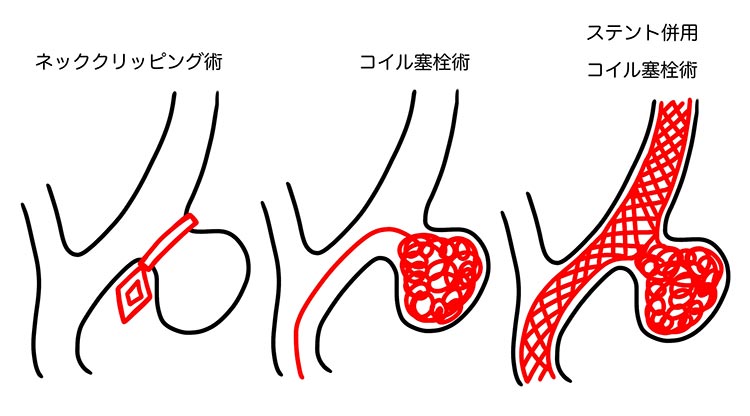

開頭手術としては、脳動脈瘤クリッピング術があります。

これは脳動脈に発生したコブのような脳動脈瘤の根元をクリップで挟んで止血する治療法ですが、侵襲性が高いので高齢者などには不向きとされています。

また開頭を行わない身体への負担を軽減させる治療としては、カテーテルによる動脈瘤コイル塞栓術があります。

これは鼠径部からカテーテルを挿入していき、脳の動脈瘤まで進めます。

その後は脳動脈瘤の中にプラチナコイルを詰めていき、塞栓させ、血液を動脈瘤の中に流入させないようにします。

脳損傷のリスクも低減させ、後遺症も出にくいという利点もあります。

脳腫瘍とは

頭蓋内(頭蓋骨の内側)で発生した腫瘍を総称して脳腫瘍といいます。

発症の原因は特定されておらず、遺伝子変異が影響しているのではないかとだけいわれています。

脳腫瘍はまず大きく分けて良性腫瘍と悪性腫瘍にわけられます。

良性腫瘍とは数年単位でゆっくり増大していく腫瘍で、脳の場合には脳を覆っている髄膜(髄膜種)や下垂体(下垂体腺腫など)などの脳の外側にできやすいため、手術で取り切れることも少なくありません。

悪性腫瘍は、脳細胞など自体が変異して増大した原発性脳腫瘍とほかの臓器で発生した癌が血液やリンパ・髄液の流れに乗じて脳に転移して発生した転移性脳腫瘍に大きく分類されます。

悪性腫瘍なので、急に増大し周囲の脳組織へ浸潤するスピードがはやく、手術をしても取り切れなかったり、手術自体が適応外になることもあります。放射線治療や化学療法なども追加することも多いです。

よくみられる症状ですが、脳内に大きめの腫瘍が発生すると頭蓋内圧亢進症状(頭痛、嘔吐、うっ血乳頭)が現れます。

また腫瘍が発生している部位によって、患者さまの症状が異なることもあります。

例えば、大脳半球に腫瘍があれば、てんかん発作をはじめ、感覚障害や片麻痺がみられることがあります。

視床下部や下垂体に脳腫瘍がある場合は、ホルモンの分泌異常(過剰もしくは不足)などがみられます。

また小脳に腫瘍があれば運動失調、脳幹に脳腫瘍があれば、構音障害や嚥下障害等が出るようになります。

上記の症状に心当たりがあれば、一度当院をご受診ください。

問診や臨床症状から脳腫瘍が疑われると画像検査としてCT、MRIによる検査で、腫瘍の有無や大きさ、場所を確認します。

場合によっては専門病院を紹介し、最善の治療につなげます。

治療について

良性腫瘍でこれといった症状がなければ、経過観察となります。

治療が必要と医師が判断した場合は、手術(開頭手術)もしくは放射線治療を行います。

また腫瘍によっては、薬物療法が第一選択になることもあれば、手術療法や放射線療法と組み合わせることもあります。