脊椎・脊髄疾患とは

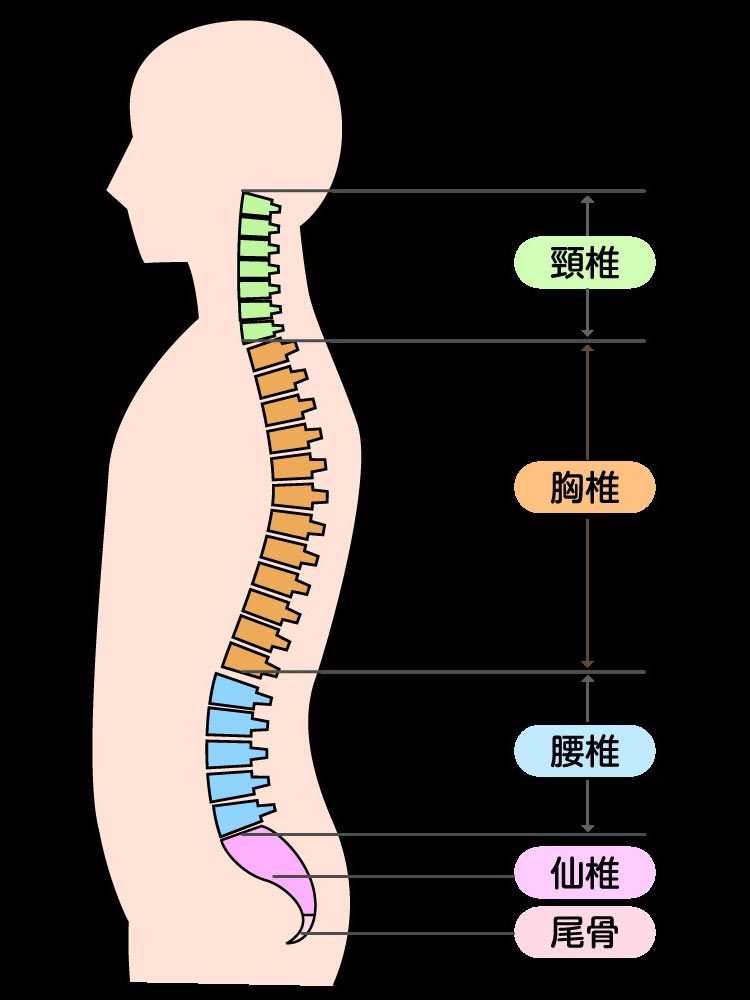

一般的には背骨と呼ばれる部分のことを脊椎といいます。

その範囲は、首から腰に至るまで長いので、部位ごとに頸椎(首の部分)、胸椎(胸の部分)、腰椎(腰の部分)、仙骨、尾骨に分類されています。

一方の脊髄は中枢神経のひとつで、脳から伸びた神経線維の束のことを脊髄といいますが、これは背骨の中にある脊柱管を通って、腰付近まで続いています。

役割としては、脳からの運動指令を手足などの各部位に伝え、各部位から得られた刺激などの感覚を脳に伝えるなどしていきます。

これら脊椎や脊髄で起きた病気やケガなどについても当院にて対応いたします。

以下の症状に心当たりがあれば、一度ご受診ください。

- 首、背中、腰に痛みを感じている

- 手足にしびれがみられる(手足に力が入らない)

- 感覚異常がみられる(触った感覚が鈍い、もしくは過敏になっている)

- 足がふらついたり、もつれたりしている(歩行障害)

- 尿や便が出にくかったり、漏れたりすることがある など

主な脊椎・脊髄疾患

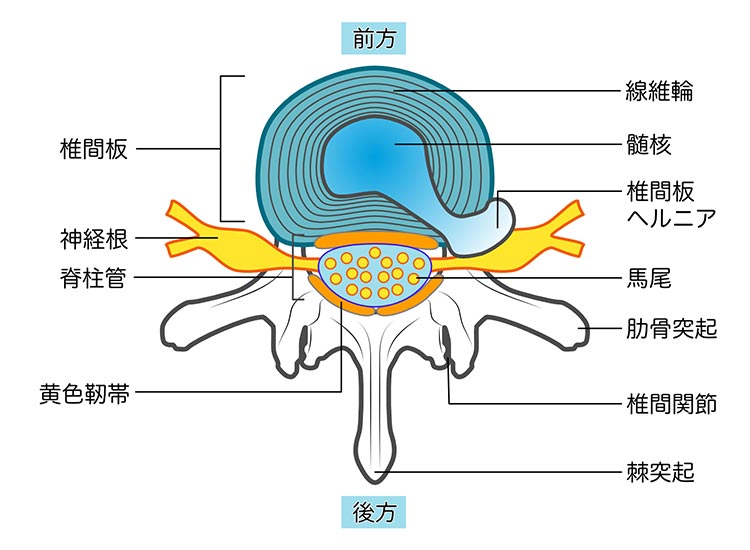

頸椎椎間板ヘルニアとは

背骨の首の部分にあたる椎間板(椎骨と椎骨の間にあり、骨同士の衝撃を和らげる働きをする)が後方に飛び出るなどして変性し、それによって脊髄などの神経を圧迫するなどして様々な症状がみられている状態を頸椎椎間板ヘルニアといいます。

変性の原因は、加齢による変性もあれば、姿勢が悪い状態を長時間続ける(デスクワーク、スマホを見続ける 等)、スポーツや事故をきっかけとした首への負担などがあります。

30~50代の男性に発症しやすく、首あるいは肩に痛みを感じるようになりますが、圧迫を受けている部位が脊髄、もしくは神経根であるかによって症状の現れ方が異なります。

脊髄が圧迫を受けている場合は、手の全体や足にしびれや麻痺がみられるようになります。

また神経根に圧迫がみられると、どちらか片側の腕全体に放散痛やしびれ、もしくは麻痺などが現れるようになります。

診断をつける際は、X線撮影による画像検査がよく用いられますが、それだけでは判断がつかないとなれば、MRIを行います。

治療に関してですが、まずは保存療法が行われます。

この場合、頸椎を安静にし、必要であれば首を固定する頸椎カラーを使用します。

痛みがあれば、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)、筋弛緩剤などの薬物療法や牽引療法を行い、手のしびれにはビタミンB12やプレガバリンを使用します。

なお保存療法では症状が改善しない、痛みを繰り返す、痙性の歩行障害や排尿障害がみられるなどすれば、手術療法(前方除圧固定術 等)が検討されます。

腰椎椎間板ヘルニアとは

脊椎の腰の部分にあたる腰椎の椎間板が後方に飛び出るなどして神経根や脊髄・馬尾神経を圧迫し、それによって様々な症状が起きている状態を腰椎椎間板ヘルニアといいます。

20~40代の世代が多く、腰椎でも下位の部位で発症するようになります。

原因の大半は、加齢による退行変性が最も多く、重い荷物を持ち上げるなどの重労働、スポーツを激しく行うことで発症することもあります。

よくみられる症状ですが、腰痛のほか、坐骨神経痛(大半は左右どちらか片側のお尻からふくらはぎにかけてのしびれや痛み)というのがあります。

なお脊髄が障害を受けると痙性麻痺、馬尾神経が障害されると膀胱直腸障害がみられるようになります。

診断をつけるにあたって、X線撮影やCTで腰椎の変形や骨折を調べるほか、MRIで椎間板の飛び出し具合や脊髄などの神経の圧迫の程度を確認するなどしていきます。

治療を開始するにあたって行われるのは保存療法です。

安静にし、腰椎コルセットを装着します。

痛みがあれば、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)、筋弛緩薬、プレガバリン等の薬物療法が行われます。

また痛みが強く出ている場合は、ブロック注射として、硬膜外ブロックや神経根ブロックが検討されます。

なお保存療法では症状が改善しない、あるいは馬尾障害や進行した運動障害がみられる場合は、手術療法(椎間板摘出術)が選択されます。

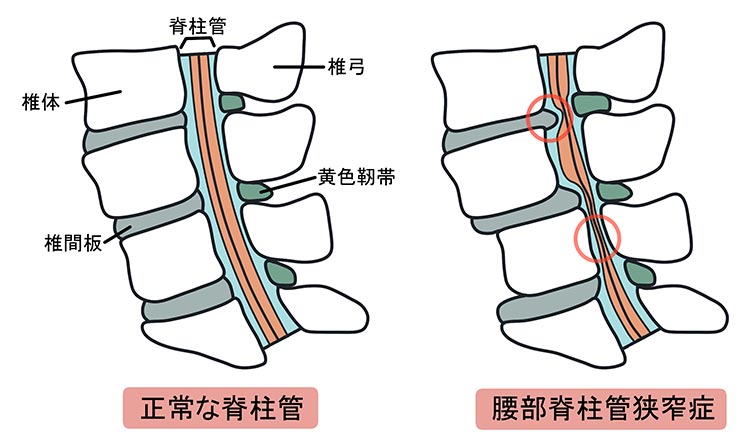

脊柱管狭窄症とは

脊椎の中心にあるトンネル状の管のことを脊柱管といいます。

この管の中には、脊髄や馬尾と呼ばれる神経が通っているのですが、何らかの原因によって脊柱管が狭窄し、それによって神経が圧迫を受けてしまうとことで様々な症状が現れている状態を脊柱管狭窄症といいます。

同疾患は、主に腰部の部分で起きることが多く、脊柱管は周囲を背骨、椎間板、関節、靱帯などに囲まれているわけですが、これらの組織は加齢などによって変形してしまうことがあります。

これによって脊柱管が圧迫を受け、その影響が神経にまで及ぶとなると、腰痛や間欠跛行(しばらく歩くと痛みが出て歩けなくなるも、休んだり前かがみになったりすることで痛みが和らぎ、また歩けるようになる)のほか、足のしびれや感覚異常などもみられるようになります。

診断をつけるための検査では、脊柱管の狭窄状況や脊髄などの神経への圧迫状態を調べるのには画像検査が有用です。

具体的には、レントゲン検査やCTでは、骨の変形や靭帯の骨化の程度を確認します。

MRIは脊髄の状態を調べるために行われます。

治療に関してですが、まずは保存療法から行われることが多いです。

この場合、腰部にコルセットを装着して安静にします。

痛みの症状があれば、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)、プレガバリン、血管拡張薬、神経ブロック注射などを使用していきます。

保存療法だけでは症状の改善が困難、足の痛みによって歩行障害が進行した、排尿・排便障害がみられるとなれば、手術療法によって神経の圧迫を除去していきます。